4年前に当ブログで登場したTRUM アルコールストーブをきちんとご紹介したいと思います。

この4年半で私以外のものはパワーアップしました。(デジカメや照明等)

それでは、TRUM アルコールストーブとともに機材の進化もお楽しみ下さい。

ホント久しぶりに見た気がします。笑

この形、踏んでくれと言わんばかりの形をしておりますが、決して踏むモノではありません。

そこそこ頑丈ではありますが、蝶番のところに燃料パイプが走っているので、無茶はしない方がよろしいかと。

テーブルに置いてあると弁当箱に見え、地面に置いてあるとミシンのフットコントローラーの様に見えます。

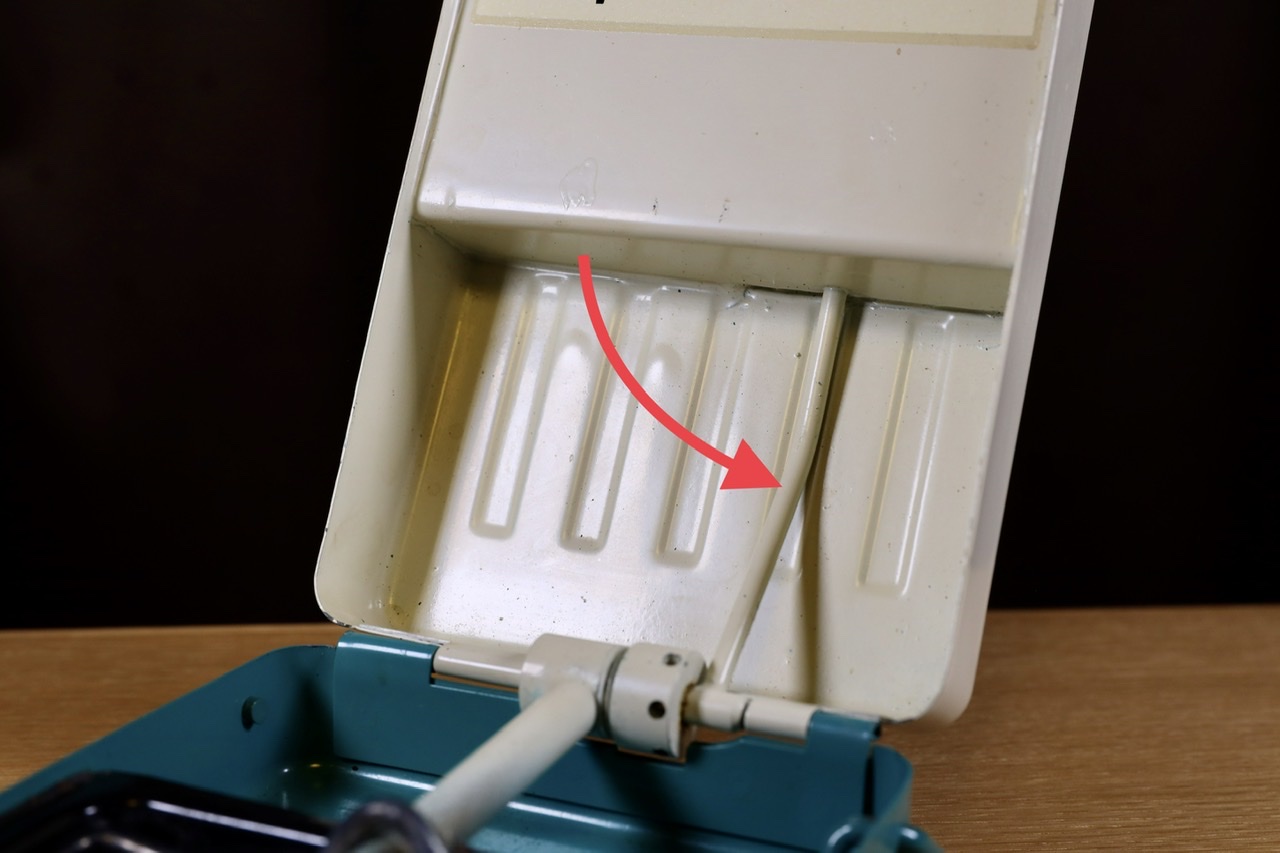

MADE IN GERMANYって書いてある樹脂製のものは、燃料タンクの栓兼火力調整バルブとなっています。

直下のストッパーは、フタが勝手に開かない程度には効いていますが、持つときはフタの方からではなく、ソニックブルーの底の方から持ちましょう。

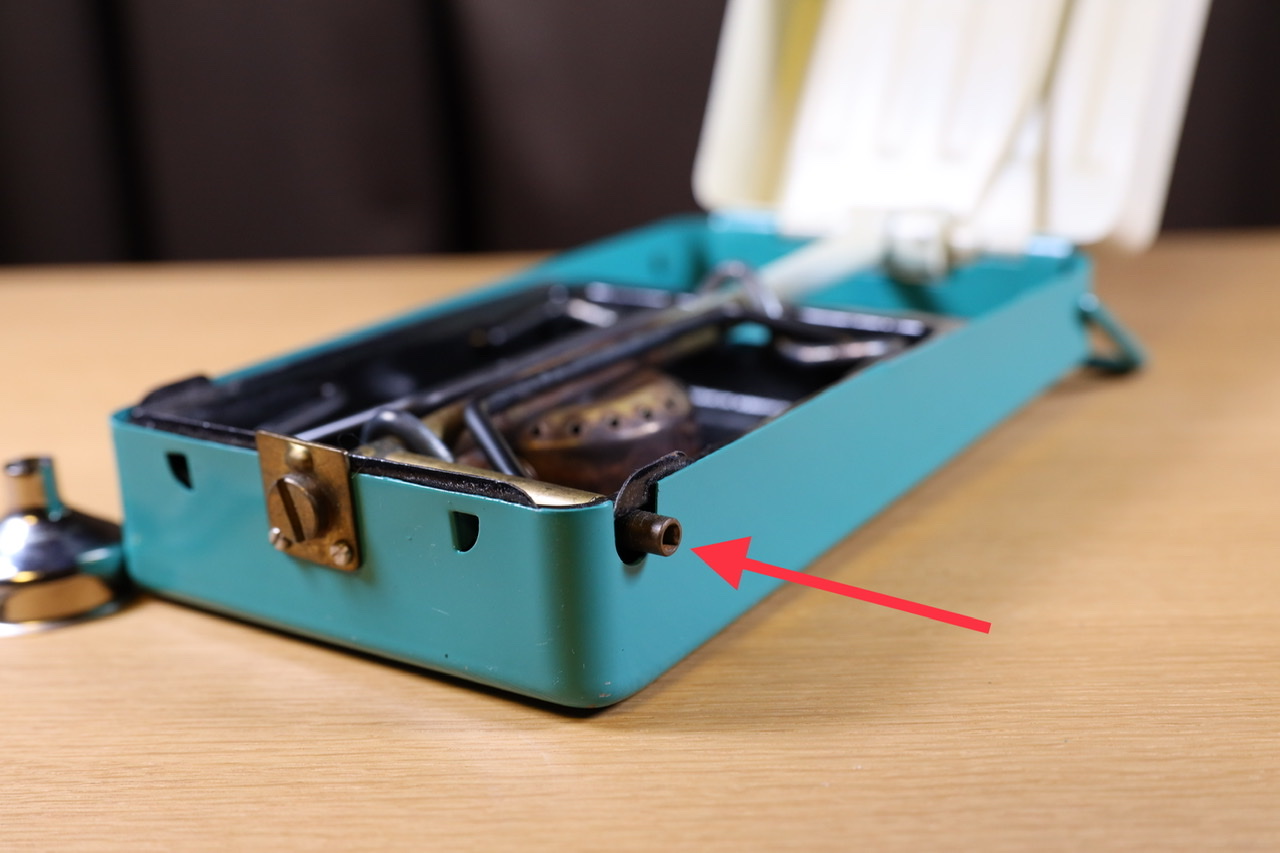

4年前の記事では裏面は載せておりませんでした。

この時点で前回の記事は超えましたね。笑

中央に西ドイツ製と見えます。

そういえば、お土産で貰ったベルリンの壁の破片はどこに行っちゃったのでしょうか。

足の塗装ですが、今回4年ぶりに組み立てた時、謎の粘着がそこかしこにあったので、赤ちゃんのお尻拭きで拭ったところ、一緒に剥がれてしまいました。

本来この手のアイテムは、ボコボコになりながらも機能さえ維持してくれれば良いのです。

無数の傷や凹みがあるが、むしろそれが味わい深いという感じで。

なんてカッコ付けてみましたが、本当のところはコレクター3原則「使用用、観賞用、保管用」を実践したい派なのです。お金さえあれば。笑

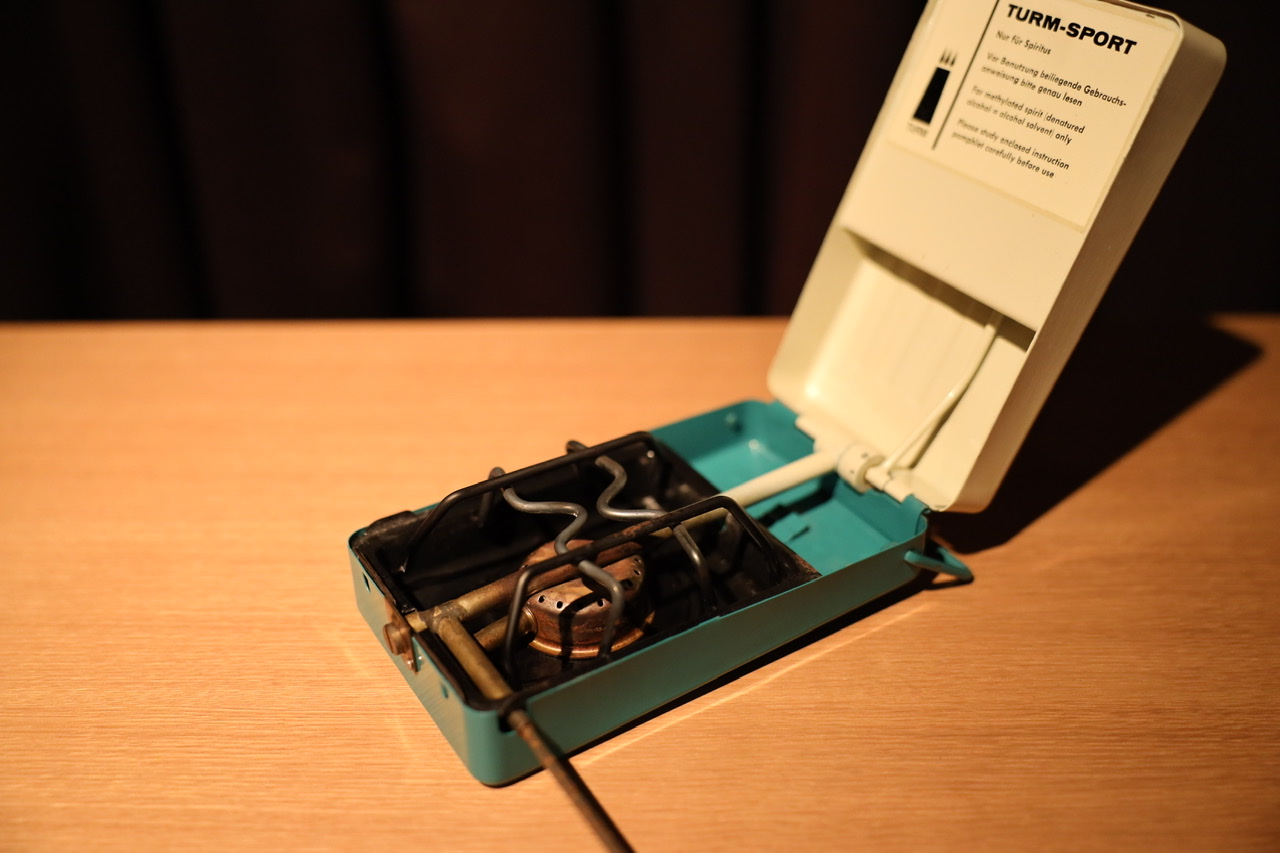

さてさて、久し振りにフタを開けますと、そこには変わらぬ姿のTURM アルコールストーブがあり一安心しました。(外はホコリだらけでした)

このところ、アルコールストーブのタンク容量に関して色々とイチャモンをつけていましたが、このTRUMの容量は中々のものです。

漏斗とヒートンぽいのを一緒に収納しているのですが、純正品はヒートンだけで、漏斗は適当なのを入れています。

無くても給油はできますが、ボトルからの直でしたら、やはりあった方が便利です。

このおかずを入れるスペースに色々と収納が可能です。

ヒートンだけでは勿体ない!?

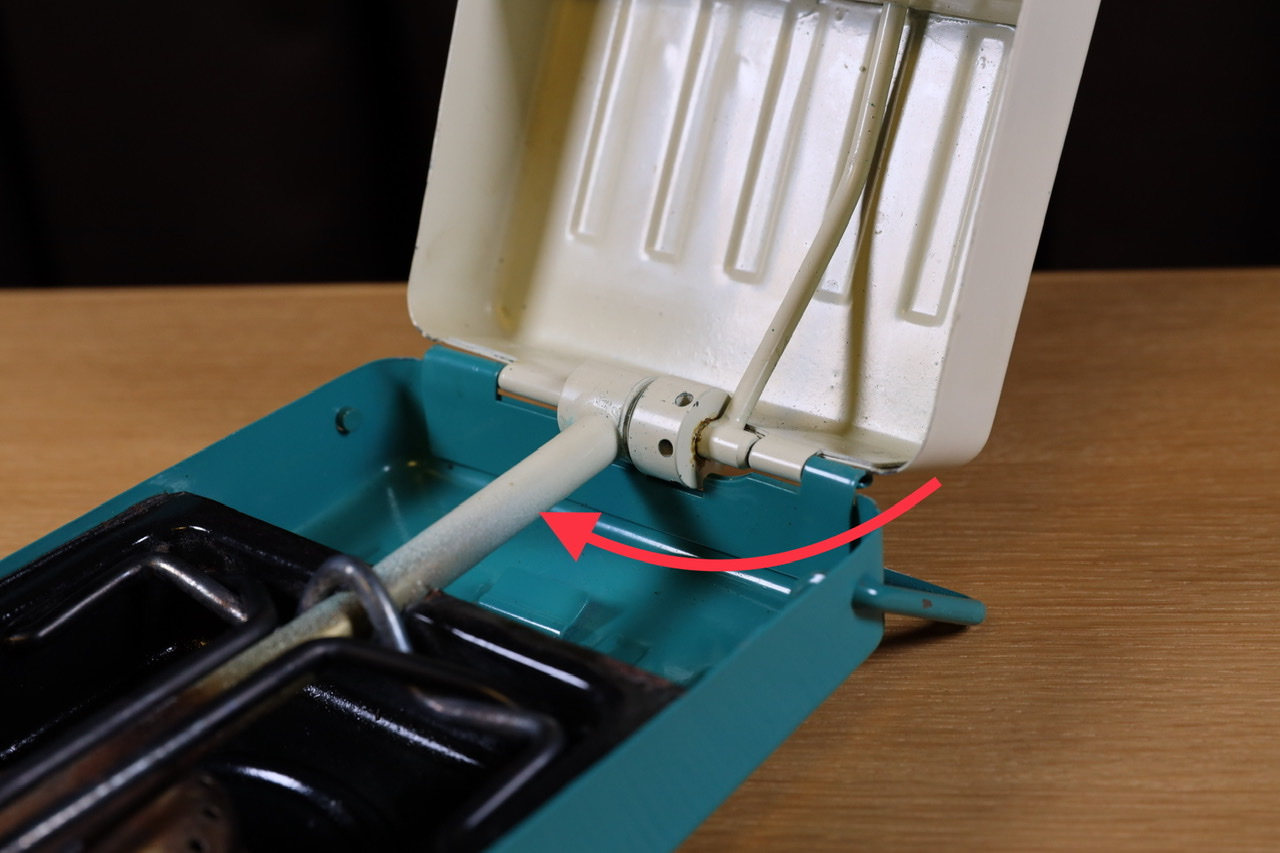

上部のタンクから、アルコールがこのパイプを伝って下りてきます。

そして、蝶番についた接合部からさらに燃料は伝わるのですが、この接合部の内部、ここがアキレス腱と睨んでいます。

錆びるといずれは漏れ出すな、と。

ほら、少し外側には薄っすらサビも浮いているでしょう??

漏れると非常に厄介な事になります。

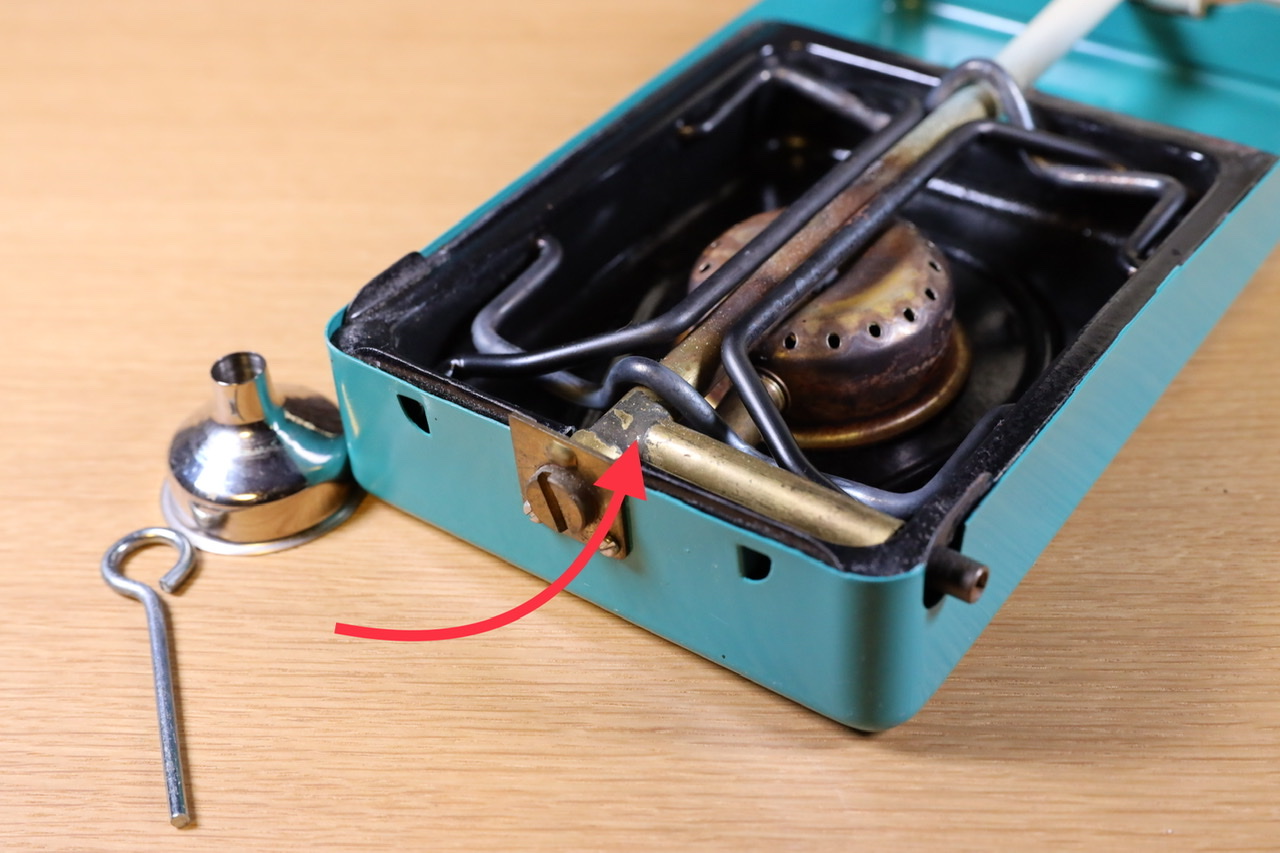

燃料は熱せられ、気化した状態でヘッドから噴出されるのですが、その勢いを直角に溶接された調整バルブによってコントロールできるようになっています。

ここです。

ちなみにココ、点火してしばらくするとめちゃくちゃ熱くなります。

ここで燃料を入れる為に栓を開けます。

開けた後の栓を燃料バルブに取り付けることによって、火力のコントロールが可能となるのです。

アルコールストーブの火力調整がコックを捻るだけで!?

トランギア系やパイトーチしか使ってこなかった私には夢の様な仕様です。笑

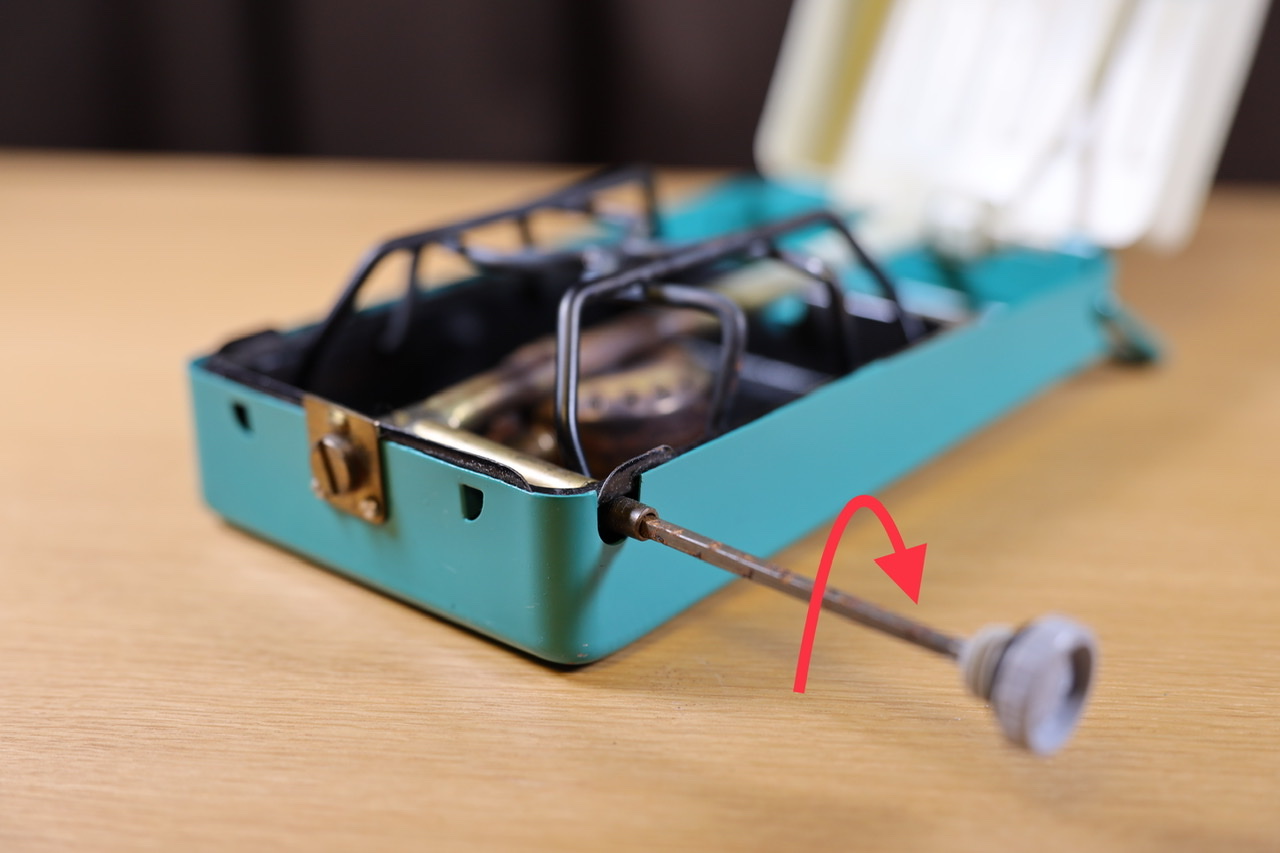

あれれ、いつもなら簡単に引き抜けるのですが、グズグズと抵抗があって引き抜けません。

いつもなら一気にいくのですが、抵抗具合が気持ち悪く、ちょっと慎重に引き抜きます。

するとどうでしょう。

軸がボッコボコに錆びているではありませんか。

これ、4年前はありませんでした。

恐らく、最後に使った時、きちんと中を乾燥させないで栓をしてしまったのが原因でしょう。

しかもその時、パッキンを純正の革製からゴムの新しいものに取り替えたので、機密性をアップさせてしまいました。

という事はタンク内部も、、、

まあ、今更言っても仕方ないので、とりあえず火災に十分気をつけて着火していきましょう。

このアルコールストーブの見せ場の一つ、五徳のセットです。

4年前はこの小気味の良さを伝えきれなかったのが心残りでした。

カタカタと6段階で完了。

先ほど引き抜いたサビサビ軸の栓兼バルブコックを差し込みます。

適度な抵抗感でクルクルと回せます。どうやら弁方面は錆びていない模様で一安心です。

この軸ですが、後にめちゃくちゃ熱くなるので、着火後は速やかに抜いて、火力調整時にその都度差し込みましょう。

燃料を入れない事には始まりません。

漏斗の先を突っ込みます。

こんなにキチキチでタイトだった覚えがないのですが、、、何かおかしいです。

まあ気にしないで入れていきましょう。

ケンエーの燃料用アルコールです。

500円ほどで買えるものですので、高いものには手を出さない様にしましょう。

私は手元が悪いので、給油はトランギアのフューエルボトルに入れ替えてから行っています。

注いでいるとアルコールが漏れるので、過去の記事を見直しますと、給油にはもう一段階手順が必要だった事が発覚!

何に使うのかすっかり忘れていたヒートンぽいものを、栓の溝にはめ込み、回して外します。

漏斗の先がすっぽりと入る余裕、前回給油した時はこんな感じでした。

漏れずに燃料がどんどん飲み込まれていき一安心です。

さて、ライティングセットをオフにし、点火準備に取り掛かります。

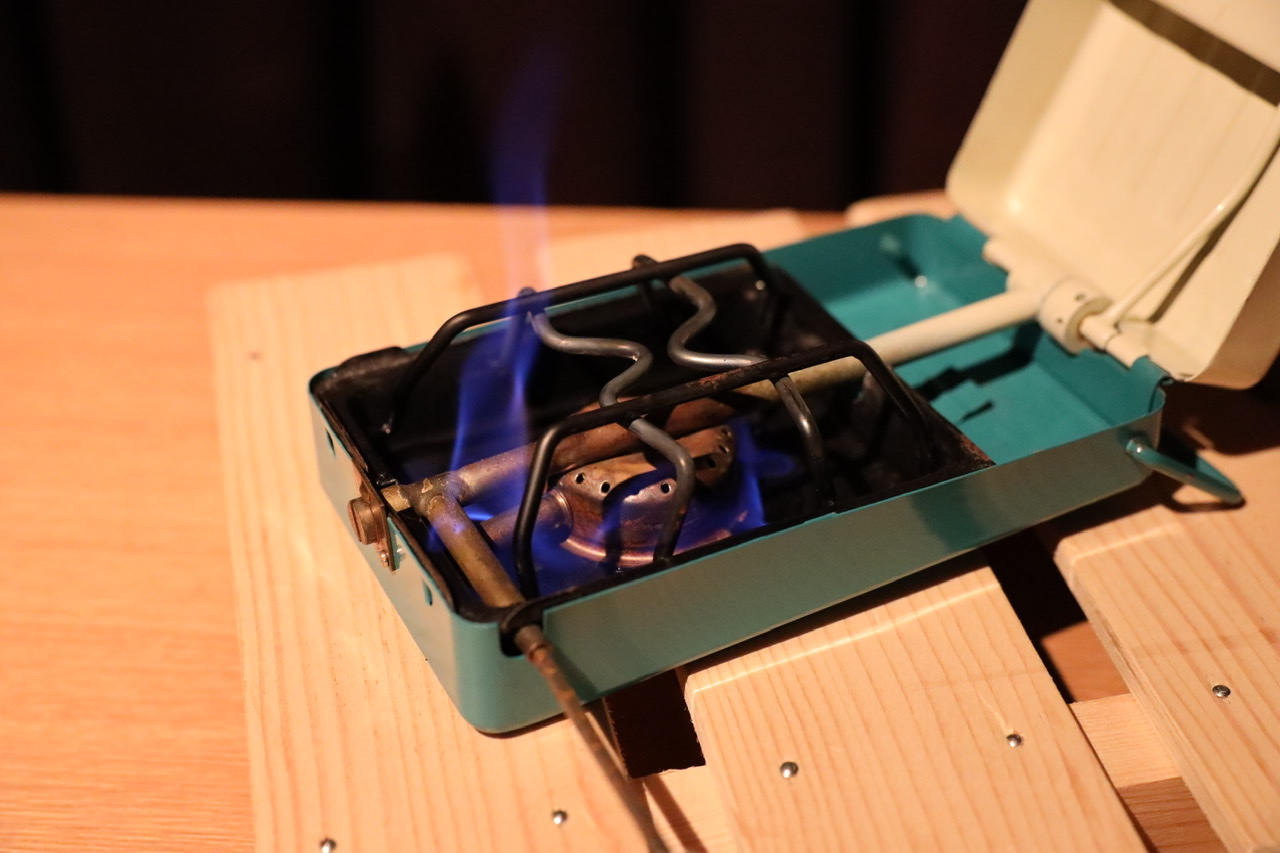

コックを回しますと、汁受けにアルコールが漏れ出してきます。

これは仕様だと思っていますので焦るような事はなく、そこに点火していきます。

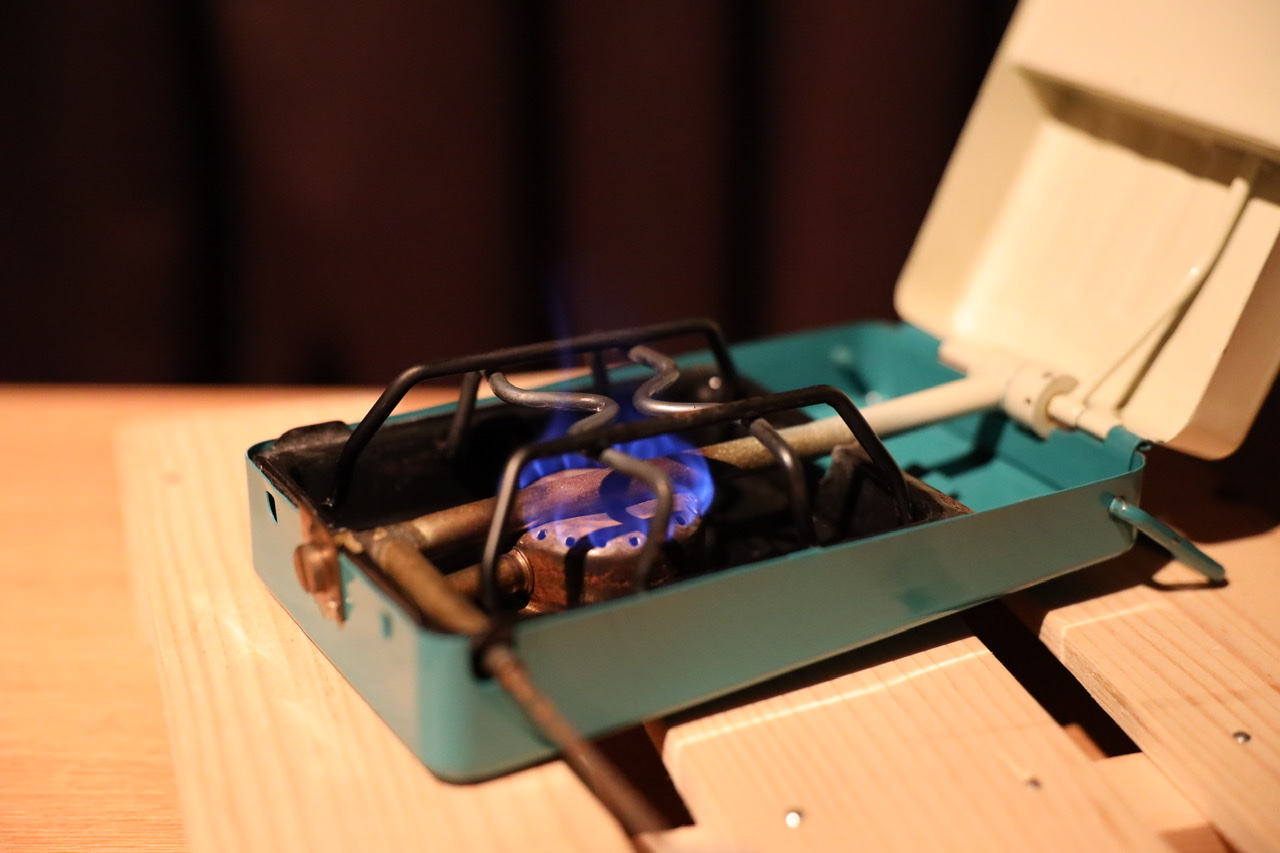

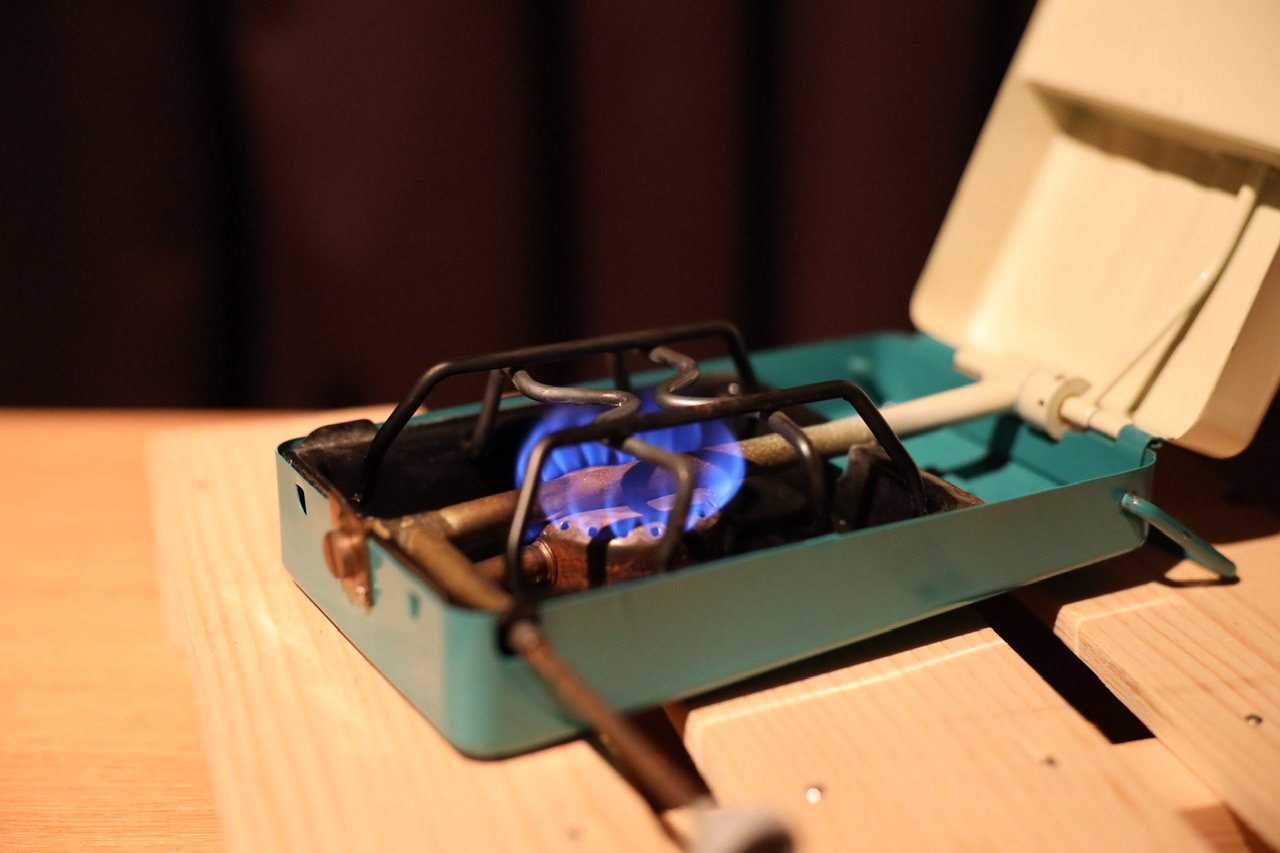

ホワッと汁受けのアルコールに引火し、空気が揺らめきます。

あまり弱火にすると消えてしまう恐れがあるので、中火から強火あたりをキープするぐらいに調整し、火が安定するのを待ちます。

じわ〜っと燃えていたのから、シューーーッという音に変わると安定した印です。

熱で気化したアルコールが噴出されているのでしょう。

シューーッとアルコールバーナーらしからぬ、とは言ってもガスとも、ポンピング系のものとも違う、耳障りにならない程度の音です。

この状態になりますと、風などで消えてしまっても、再点火はガス火と同じ感じで可能です。

種火を近づけますと、シュボッ!っと点火します。

強火です。

いやいや、中々のものです。

今はもう使っていない、同じく弁当箱系のオプティマス 111 ハイカーを思い出しました。

火力はもちろんハイカーに軍配が上がりますが、五徳の具合は圧倒的にこちらです。

この感じで20分以上燃えています。

タンク側はそれ程熱くならないのですが、底面は触れないぐらい熱せられます。

用心のためにすのこを敷いておいて良かったです。

燃料が少なくなってくると、「シューー!」、「シューーー!!!」と中火、強火を繰り返すような燃料切れサインを出してきます。笑

屋外で使用する時は、アルコールの継ぎ足しも楽にできそうです。

さて、そろそろ消火させますが、燃料が尽きるまで燃やし続けても良いですし、コックを閉めて消す事も可能です。

フタがなくても消火できるアルコールストーブ、なんか感動です。笑

念のため、消火後に本体をずらして、触れていた所を見てみたのですが、焦げや変色はありませんでした。

その程度の熱さなのですね。

さて、タンク内部の様子がどうにも気になるので、内視鏡を突っ込んで中を覗いてみました。

ぎゃーーーー!!

沈没船かいッ!!!

燃料パイプに錆が詰まると終わりですね。

とりあえず、今回はきっちり乾かしてから栓を、、いや、もう栓はせずに片付けておきましょう。

外見は若いが中は老人、という感じでしょうか。

このストーブ、今でも十分に魅力的なアイテムだと思うのですが、どこかのメーカーがチタンやステレンレスでアレンジして販売してくれないものでしょうかね。

昔と違い、今は安全面やらの壁があって難しいのかも知れませんが。

それと、この老体ストーブの内部を見る事で、自分の生活習慣を見直すきっかけを得ました。

血管が詰まらない様な食事、運動を心掛けようと。

そんな感じです。笑